能扇に使われる絵具は、日本画用の画材になります。

どんな画材を使うのかご紹介します。

【泥絵具】

基本色は写真の通りです。メインとなる色はほとんど決まっているので、ミキサーで胡粉や他の色と混ぜてコーヒー瓶に入るほど多めに作ります。1手元に使う分だけ試験官に詰めて作業します。

【岩絵具】

11号~13号前後を使います。号数が多いほど細かい粒子になっています。様々な扇の絵の色と合わせるには、写真にある通りの種類がないと出来ないと分かりました。これらでさらに色に近づけるため調整をします。

【墨・硯】

墨は水墨画で使われる、松煙墨(青墨)と油煙墨(赤墨)を使います。硯はごく普通です。

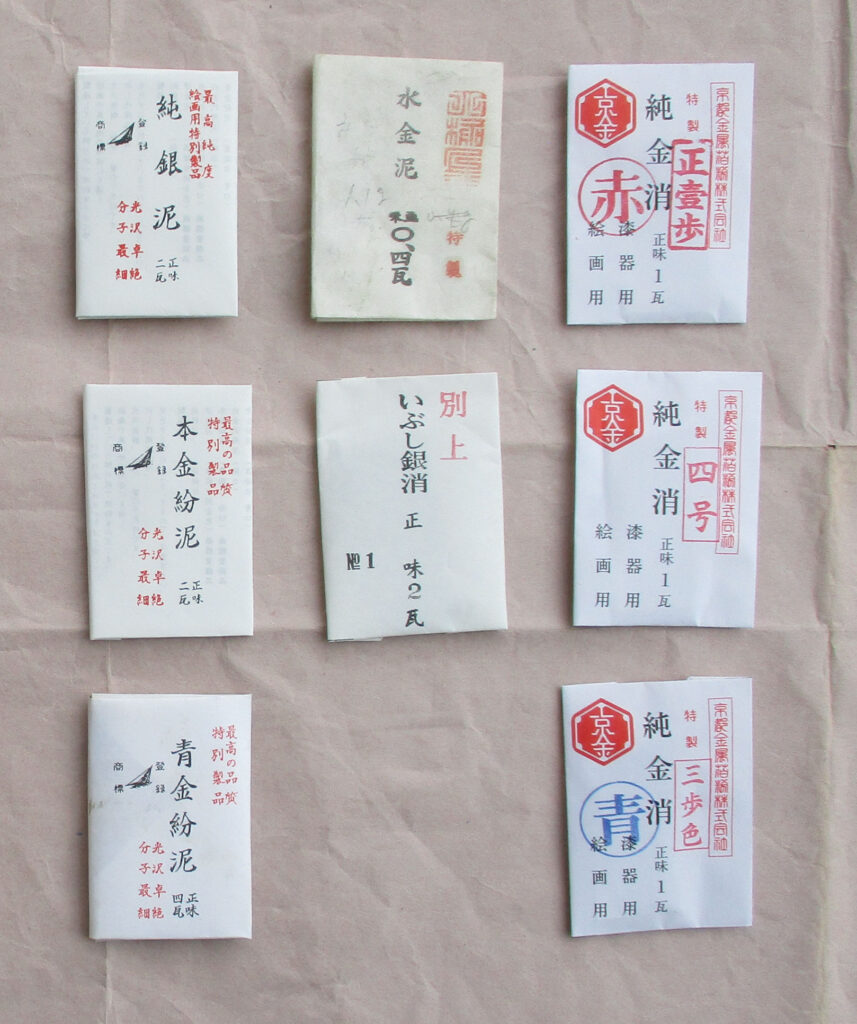

【金泥・銀泥】

本金の扇には本金泥、本金泥三歩色、純銀泥。中金の扇には本金紛(まがい)泥、純銀泥を使います。他の泥は絵柄によって使う場合もあります。

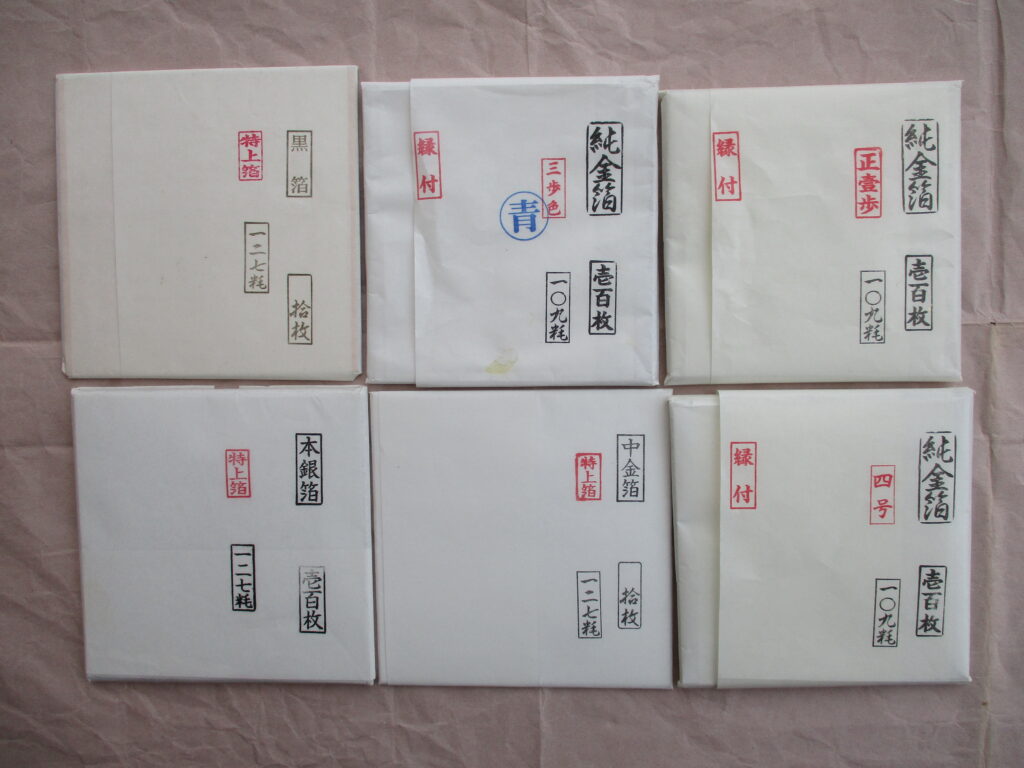

【金箔・銀箔】

本金の扇には基本、金箔四号色、金箔三歩色、銀箔を使います。他の箔は絵柄によって使うこともあります。中金は外注のためわかりませんが、恐らくは中金(中色)箔だと思います。

【彩色用筆】

日本画用の彩色筆から、長峰面相、巴面相、骨書き筆、松描筆、大平筆と、使いやすい筆や専用筆を使います。大平筆は、地紙全面に色を均一に塗る時などに使います。松描筆は、近衛引きや霞引きに使います。

【膠】

板膠(ない時は三千本)、粒膠を混ぜて使います。濃度をうまく調整することで、箔にしっかり絵具がつきます。

- 泥絵具と胡粉の調合についてですが、本来は乳鉢で調合します。

ミキサーで混ぜると粉末の影響で壊れますので、絶対にマネしないでください。

我が家のミキサーがタフなだけです、本当に乳鉢で調合してください。 ↩︎